優秀な人材を採用するためには、魅力的な求人広告の作成が欠かせません。

しかし、「どのような内容を記載すべきかわからない」「応募者が集まらない」といった悩みを抱えている企業は少なくないでしょう。

本記事では、求人広告に必要な14の項目と、その書き方を、具体例を交えて紹介します。応募数を増やすコツや注意すべき表現についても解説するので、求人広告作成時にぜひ役立ててください。

なぜ求人広告の「書き方」が重要なのか

求人広告の書き方が重要なのは、求職者にとって企業を知る最初の「窓口」だからです。

例えば、以下の2つの求人広告について考えてみましょう。

- 最低限の業務内容や賃金のみを記載した広告

- 具体的な仕事内容に加えて、職場の雰囲気が伝わる写真や社員の声が掲載されている広告

後者のほうが、圧倒的に魅力的で信頼できるはずです。

良い求人広告は「ここで働いてみたい」と思えるイメージを描かせ、応募への心理的ハードルを下げてくれます。特に人材不足が社会問題化している近年では、求職者が企業を選ぶ時代になりつつあります。その最初の接点である求人広告をいかに工夫できるかは、採用成功の鍵を握るといえるでしょう。

求人広告に必要な14項目と書き方の基本

労働者を募集する際には、職業安定法により以下の13の表示が義務付けられています。(※)

- 1.業務内容

- 2.契約期間

- 3.試用期間

- 4.就業場所

- 5.就業時間

- 6.休憩時間

- 7.休日

- 8.時間外労働

- 9.賃金

- 10.加入保険

- 11.受動喫煙防止措置

- 12.募集者の氏名または名称

- 13.派遣労働者として雇用する場合

また、法的に必須ではないものの「応募条件」を記載することで、求める人物像をより明確に伝えることが可能です。

ここでは、上記の項目について基本的な書き方や、より求職者の目に留める工夫、よくない記載例について解説します。

業務内容

業務内容は、入社後に実際に従事する業種や職種を記載する項目です。できるだけ具体的に書くことが推奨されます。また、実際と乖離する業務内容は書いてはいけません。

<書き方の例>

| 例①営業職:既存取引先へのルート営業、新規顧客への提案活動、見積書作成、受注後のフォローなど 例②会社全体を支えるバックオフィス業務を担当していただきます。 < 具体的には > *電話・メール対応 *データ入力・書類作成 *勤怠管理や請求書の処理 *庶務・備品管理 など まずは先輩社員の補助をしながら、一連の流れを覚えていただきます。少しずつ担当範囲を広げながら、チーム全体の効率化や改善にも挑戦していただけます。縁の下の力持ちとして、社員から感謝される瞬間がやりがいにつながります。 |

×よくない記載例

| 例①具体的な業務内容がわからないもの(求職者に伝わりにくい) 「営業全般」「事務全般」など曖昧な表現のみ 例②実際業務内容と著しく乖離するもの実際は営業職中心の業務にも関わらず「事務職」と表示する |

契約期間

契約期間は、雇用者を雇う期間を記載します。大きく分けて、期間の定めなく雇う「無期雇用」と、期間を定めて雇う「有期雇用」があります。

正社員の場合や、パート・アルバイトでも契約期間の定めがない場合は「雇用期間の定めなし」と記載しましょう。

<書き方の例>

| 例①正社員の場合や、パート・アルバイトでも契約期間の定めがない場合雇用期間の定めなし 例②契約期間を定める場合 ・雇用期間の定めあり(雇用開始日から〇年) ・雇用期間の定めあり(2025年〇月〇日~2026年〇月〇日) 例③契約期間に複数の選択肢がある場合お好きな期間で働けます。(短期1ヶ月/短期2ヶ月/短期3ヶ月/長期など) |

試用期間

試用期間とは、本採用に至る前に、業務適性や勤務態度を確認するために設けられる期間のことです。試用期間を設ける場合は、具体的な期間と条件と一緒に、求人広告に記載しなければいけません。

<書き方の例>

| 例①試用期間を設けている場合 ・試用期間:あり(3ヶ月~6ヶ月間) 試用期間の条件:本採用と同上(給与・待遇などの変更はありません) ・試用期間:あり(3ヶ月) 試用期間の条件:本採用時の90%の給与となります 例②試用期間を設けていない場合 試用期間なし |

×よくない記載例

| 試用期間:あり 試用期間の条件:あり ※具体的な期間や条件が書かれていない |

就業場所

就業場所は、入社後に実際に働く場所を記載します。番地や部屋番号まで詳細に明記しましょう。複数の勤務地がある場合や転勤の可能性がある場合、またリモート勤務が可能な場合は、その旨も記載してください。また、市町村名や建物名だけの記載といった、不十分な情報は誤解を招きかねないため、避けましょう。

<書き方の例>

| 例①単一の勤務地の場合 就業場所:東京都〇〇区〇〇町△△‐△△番地 ××ビル3階 2‐A 例②複数の勤務地がある場合 就業場所:■東京都〇〇区〇〇町△△‐△△番地 ××ビル3階 2‐A ■大阪府〇〇市△△町××‐×× △△ビル5階 ※配属先は相談のうえ決定します 例③フルリモートの場合 就業場所:東京都〇〇区〇〇町△△‐△△番地 ××ビル3階 2‐A (フルリモートOKです) |

×よくない記載例

| 就業場所:東京都〇〇区 ※具体的な場所がわからない |

就業時間

就業時間は、入社後に勤務する時間を記載します。採用企業と求職者のあいだで認識の相違が起こらないよう、24時間表記で記載するのがポイントです。例えば、朝の8時は「8時」、夜の8時は「20時」と書きます。

また、就業時間が固定でない場合は、その旨を明記しましょう。

<書き方の例>

| 例① 就業時間:8時~17時(実働8時間・休憩1時間) 例② 就業時間:フレックスタイム制(10:00~22:00のあいだで勤務・標準労働時間8時間) ※コアタイム:13:00~18:00 |

×よくない記載例

| 例①24時間表記ではないため、認識の相違が起こる可能性がある 就業時間:AM8時~PM5時(実働8時間・休憩1時間) 例②具体的な就業時間が書かれていない 就業時間:フレックスタイム制 |

休憩時間

休憩時間は、何時から何時までが休憩になるのか、あるいは労働時間の中でどのくらいの休憩時間があるのかを記載します。

<書き方の例>

| 例①休憩時間:12時~13時 例②勤務時間:8時~17時(休憩1時間) |

なお、労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩を、8時間を超える場合は最低でも1時間の休憩を与える必要があります。これは「労働基準法第34条」における規定です。

※出典元:労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省

休日

募集する職種の休日を記載します。「週休2日制」といった表現はわかりにくいので、具体的な曜日を書きましょう。シフト制の場合はその旨を明記してください。

なお、1ヶ月のうち1回だけ連続した2日休みがあることを示す「週休2日制」と、毎週必ず連続した2日休みがあることを示す「完全週休2日制」の違いには注意が必要です。

夏季休暇や、年に数回の休日出勤が確定している場合など、特別な休日や出勤がある場合も書いておくべきです。加えて、年間休日も書いておきましょう。

<書き方の例>

| 例①特別な休日や休日出勤がある場合 土日、祝日、年末休暇、夏季休暇(年間休日120日) ※ただし、3月と9月は月に2回休日出勤あり 例②職種によって休日が変わる場合 ・販売スタッフ:完全週休2日制(シフト制) ・本社の企画職:完全週休2日制(土日祝) |

時間外労働

時間外労働とは、「労働基準法」で定められている1日8時間・1週40時間を超えての労働のことです。時間外労働の有無と、1ヶ月あたりの平均時間を記載しましょう。

<書き方の例>

| 時間外労働あり(月平均10時間) |

※出典元:よくあるご質問(時間外労働・休日労働・深夜労働)|厚生労働省

賃金

賃金は、「賃金形態」と「基本給」を記載します。賃金形態とは、月給・日給・時給・年俸制のいずれかを書きましょう。基本給に幅がある場合には、「25~30万円」といったように下限と上限を記載してください。

また、試用期間中に賃金が変わる場合は、その旨も明記します。また、固定残業代を含めた賃金を記載すること自体は問題ありませんが、誤解のないよう、はっきりと書きましょう。

<書き方の例>

| 例① 賃金に幅がある場合 月給20万円~30万円 ※年齢・経験考慮します 例② 固定残業代を含む場合 [1]月給20万円(2の額を除く額) [2]時間外労働の有無に関わらず、15時間分の時間外手当として〇〇円を支給 [3]15時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給 例③ 試用期間中は賃金が変わる場合 月給20万円(試用期間中は19万円) |

加入保険

入社後に加入する保険について記載します。以下のように簡潔に書くのが良いでしょう。

<書き方の例>

| 例① 【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 例②社会保険完備(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金) |

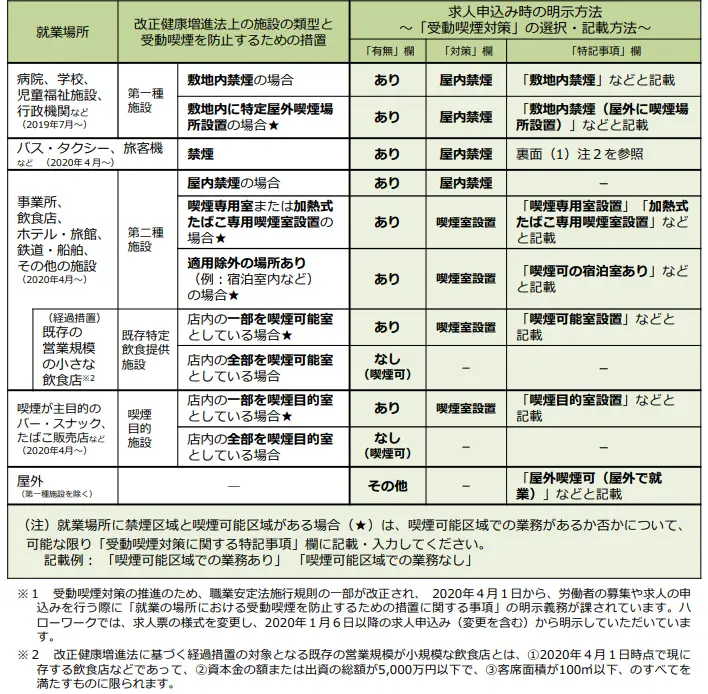

受動喫煙防止措置

特定の施設では、「健康増進法第25条」に基づき、受動喫煙の防止に取り組むことが義務付けられています。これにより、求人広告においても、職場における受動喫煙防止の取り組みを明確に記載しなければいけません。

規定の施設に応じて、具体的な明示が定められています。就業場所ごとに記載すべき内容は以下のとおりです。

例えば、第二種施設にあたる「事業所、飲食店、ホテル・旅館、鉄道・船舶、その他の施設」の場合は以下のとおりに記載します。

| 屋内禁煙の場合 | 屋内の受動喫煙対策:あり(屋内禁煙) |

| 喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置の場合(※) | 屋内の受動喫煙対策:あり(喫煙室あり) |

| 適用除外の場所あり(例:宿泊室内など)の場合(※) | 屋内の受動喫煙対策:あり(喫煙可の宿泊室あり) |

※就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、可能な限り記載することが求められています。(例:喫煙可能区域での業務あり)

※1出典元:健発第0430003号 平成15年4月30日 都道府県知事 各 政令市長 殿 特別区長 厚生

募集者の氏名または名称

求人広告に記載する氏名または名称は、実際に募集を行う氏名または名称で書きます。知名度や実績が優れているからといって、グループ会社の情報を大きく記載するといった書き方はNGです。

<書き方の例>

| 募集者の氏名または名称:〇〇株式会社 |

×よくない記載例

| 募集しているのは△△社にも関わらず、グループ会社Aの求人と混同してしまうような書き方 例:〇〇株式会社(△△株式会社) ※〇〇社は接客経験のある人材を募集しています。 |

また、実際は上場企業ではないのに上場企業と表示する、といった虚偽の情報も書いてはいけません。

派遣労働者として雇用する場合

派遣労働者として雇用する場合は、その旨を書く必要があります。

<書き方の例>

| 1.雇用形態:派遣労働者 2.雇用形態:派遣社員 |

応募条件

応募条件は、求める人物像や必要なスキルを明確に示す重要な項目です。条件があいまいだと、企業が望まない層からの応募が増えて選考の負担が大きくなり、逆に条件を厳しすぎると応募者が集まりにくくなります。

そのため「必須条件」と「歓迎条件」を分けて記載するのが効果的です。例えば、必須条件として「普通自動車免許」や「基本的なPC操作スキル」、歓迎条件として「営業経験」や「英語力」を挙げるなど、応募者が自分に合うかどうか判断しやすいように工夫しましょう。

<書き方の例>

| 例①応募条件を限定しない場合 ■学歴・経験不問 ■業界・職種未経験歓迎 例②応募条件を限定する場合 [1] ■高卒以上 ■基本的なPC操作(Word・Excel)ができる方 ■チームワークを大切にできる方 [2] 【必須条件】 ■高卒以上 ■基本的なPC操作(Word・Excel)ができる方 【歓迎条件】 ■事務経験がある方(業種不問) |

×よくない記載例

| ■営業経験10年以上で即戦力になれる方 ■〇〇資格を保有している方 ■部下を5名以上指導した経験がある方 ■大規模プロジェクトを単独でリードできる方 ※条件が高すぎると応募者が集まりにくい |

応募数を増やす求人広告の書き方のコツ

効果的な求人広告を作成するためには、ここまでに紹介した基本項目の記載だけでなく、以下のコツを意識し、求職者の興味を引く工夫が必要です。

- 目を引くキャッチコピーをつける

- ターゲットを絞って書く

- 1日の業務の流れを紹介する

- 独り立ちまでのステップを示す

- 画像や動画を入れる

ひとつずつ見ていきましょう。

目を引くキャッチコピーをつける

求人広告で最初に目に入るのがキャッチコピーです。そのため、ここで求職者の興味を引くような工夫をしましょう。

具体的でわかりやすく、その企業で働くことの魅力を短く伝えるフレーズが有効です。

<良い例>

| ・【未経験歓迎】カフェスタッフ/週休2日 ・新規オープン!カフェスタッフ募集/研修充実で安心スタート ・【オープニング募集】飲食店キッチンスタッフ/まかない付き ・学生歓迎!イベント運営スタッフ / 週1日〜OK・交通費全額支給 |

<魅力が伝わりにくい例>

| ・カフェスタッフ募集! ・美容業界でのお仕事です! |

ターゲットを絞って書く

求人広告では、応募者に自社で求める人物像を具体的に示すことが重要です。例えば「未経験歓迎」「業界・職種未経験でも挑戦したい方」「接客が好きな方」など、大枠の対象を最初に伝えることで、求職者は自分に合うかどうか判断しやすくなります。

ただし、特定の年齢や性別、性格などを制限する表現は法律により禁止されているため、注意が必要です。

1日の業務の流れを紹介する

求職者が入社後のイメージをつかめるように、1日の仕事の流れを具体的に示すと効果的です。「自分がどのように働くのか」を具体的にイメージできることで安心感が生まれ、応募のハードルが下がります。

<例>

| [9:30 出勤]開店準備・朝礼 [10:00 接客]来店されたお客様へ商品のご案内 [12:00 昼休憩]休憩 [13:00 接客]接客、商品の陳列 [18:00 退勤]片付けや明日の準備を終えて退勤 |

独り立ちまでのステップを示す

求人広告では、入社後に新人がどのように独り立ちしていくのか、そのステップを示すことが大切です。「入社後にどのように成長できるのか」「自分でもやっていけるか」を具体的にイメージしやすくなります。

<例>

| [入社1ヶ月目]社内研修で商品知識と接客マナーを学ぶ [入社2か月目]先輩と一緒に実務スタート [入社3ヶ月目]独りで接客を担当し、先輩からフィードバックを受ける [入社4ヶ月目]お客様に対して、提案や販売を主体的に行う |

画像や動画を入れる

文章だけでなく、画像や動画を用いることで求人広告はぐっと魅力的になります。職場の雰囲気や作業の様子を視覚的に伝えることで、求職者は文章以上に職場のイメージをつかむことができるでしょう。

求人広告を作るときに気をつける表現

求人広告を作成する際には、法的な規制を遵守してください。適切でない表現を使用すると、法律違反となる可能性があるだけでなく、企業のイメージダウンにもつながりかねません。

具体的に気をつけるべき表現は以下のとおりです。

- 実態とは異なる虚偽の表示

- 年齢を制限する表示

- 性別で応募を制限する表示

- 特定の性格や人を差別・優遇する表現

それぞれ見ていきましょう。

実態とは異なる虚偽の表示

応募を集めやすくするために、実態とは異なる表示をすることは禁止されています。(※)

<NG例>

| ・「正社員募集」と表示しながらも、実際は「アルバイト・パート」を募集する ・実際の賃金よりも高額な賃金を記載する |

年齢を制限する表示

年齢を制限する募集および採用は、「労働施策総合推進法」により原則として禁止されています。これは、就職を希望する人々が、均等に働く機会を与えられるよう定められているためです。

具体的には、以下のような表現が禁止されています。

| ・肉体労働を理由に「40歳以下を募集」と表示する ・社員が全員20代のため、指導のしやすさを考えて「20代募集」と表示する ・「年齢不問」としながらも「35歳以下の方歓迎」と表示する ・合理的な理由なく、非常に長い期間の経験年数を指定する(事実上の年齢制限) |

このように、「30歳」などと具体的な年齢制限を表示しなくても、年齢制限を意図していると判断されれば、法の趣旨に反することとなります。

ただし、業務内容などによっては年齢不問では厳しいこともあるでしょう。そのような場合には、業務の実態や必要な能力などを具体的に示し、求職者自身に適性を判断してもらうことが大切です。

たとえ企業が想定していた年齢層以外からの応募であっても、内容を理解したうえで応募してきた場合、必要なスキルを備えた人材の可能性があります。そのため、「35歳以下の方も活躍中」といったように、事実をもとに記載すると良いでしょう。

| 建設現場作業員募集の例 | 鉄骨や資材の運搬、足場の組み立て・解体を行う仕事で、30kg以上の重量物を繰り返し持ち運ぶため、一定の筋力と体力が必要です。 |

| 化粧品販売員募集の例 | 20代をターゲットとし、化粧品のカウンセリングや接客販売を担当していただきます。そのため、お客様とのコミュニケーションを楽しめる方に向いています。 |

一方で、例外的に年齢制限が認められている場合もあります。

| 認められている年齢制限(※) | 表示の具体例 |

| 定年年齢を上限として、上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由1号) | 定年が60歳の会社が、「60歳未満の方を募集」と表示する |

| 労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合(例外事由2号) | 18歳以上の方を募集(労働基準法第62条の危険有害業務のため) |

| 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由3号イ) | 若年層の長期キャリア形成を図ることを目的として、35歳未満の方を募集しています(高卒以上・職務経験不問)。 ※若年層はおおむね45歳未満を目安とする |

| 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由3号ロ) | 技能・ノウハウの継承の観点から、△△資格保有者として30〜39歳未満の方を募集しています。(△△資格保有者は20~29歳が10人、30~39歳が2人、40~49歳が8人在籍) ※「特定の年齢」は30~49歳のうち5~10歳幅※「相当程度少ない年齢」の定義にも制限アリ |

| 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合(例外事由3号ハ) | シニア向け商品の広告撮影に出演するモデルを探すため、60歳以上の方を募集しています。 |

| 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合(例外事由3号二) | ①60歳以上の高年齢者に限定して募集することは認められているため、「60歳以上の人を募集」と表示する ②「~~~~助成金」の対象者として〇〜〇歳未満の方を募集しています。 |

※出典・引用:その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?|厚生労働省

性別で応募を制限する表示

性別で応募および採用を制限することは、「男女雇用機会均等法」により原則として禁止されています。(※)

<NG例>

| ・「男性の営業職募集」「女性の事務員さん募集」「男性は大卒以上」といった性別によって募集を制限する表現 ・「ウェイター」「営業マン」「主婦」「男性向きの職種」といった性別を絞る表現 ・「男子校出身者」「女子高出身者」などと、実質的に男女のどちらかを募集する表現 ・業務に必要がないにも関わらず、一定の身長・体重・体力を要件とし、実質的に男女のどちらかを募集する表現 |

年齢制限と同様に、性別も「女性」「男性」といった具体的な表現でなくても、「ウェイター」や体力の指定などにより、実質的に性別を連想させる表現は禁止されています。いずれにしても性別によって募集および採用を限定してはいけません。

記載する際には、「主婦」は「主婦(夫)」に、「ウェイター」は「ホールスタッフ」にといったような言い換えが求められます。

「女性」「男性」といった具体的な表現を用いる場合は、「女性活躍中」のように現場の状況を伝えるようにしましょう。ただし、芸術・芸能分野の表現の観点から性別を指定する場合など、例外もあります。

※出典元:男女均等な採用選考ルール|厚生労働省

特定の性格や人を差別・優遇する表現

厚生労働省は、公正な採用選考の基本として、応募者の適正や能力とは関係のない内容で採否を決定してはならないとしています。つまり、求人広告においてもそのような記載をすべきではないということです。

<NG例>

| ・「就業先徒歩30分圏内にお住まいの方歓迎」といった居住地を制限する表現 ・「明るい方」といった特定の性格を示す表現 ・特定の宗教を制限する表現 |

例えば、居住地の指定ではなく「土地勘ある方」や「地元の企業で活躍したい方」にしたり、性格の指定ではなく「コミュニケーションが得意な方」にしたりと、表現を工夫しましょう。また、「ブラインドタッチ」という言葉は差別に当たるため、「タッチタイピング」に言い換えてください。

※出典元:公正な採用選考の基本|厚生労働省

まとめ

求人広告は、求職者にとって企業を知る最初の窓口です。数多くの求人情報が並ぶなかで、どの広告に関心を持ち応募につながるかは、内容や伝え方に大きく左右されます。求人広告には、業務や雇用に関する最低限の表示義務があり、そのうえで目を引くための工夫が欠かせません。

また、法令を遵守することは言うまでもなく重要です。各求人媒体でも違法な広告は掲載されません。必須事項を正しく明記し、応募条件を明確にしたうえで、求職者にとって魅力的で信頼できる広告を作りましょう。

求人広告を効果的に届けるには、創意工夫と法律への理解が不可欠です。しかし、ノウハウが十分でないと作成は難航しがちです。そうした場合には、外部のサービスを活用するのがおすすめです。

クロスリンクでは、求職者の目に留まりやすく、なおかつ最新の法を遵守した原稿作成をサポートしています。求人広告の書き方から、戦略的な求人広告運用まで丁寧に支援しているので、お気軽にご相談ください。