「昨日まで表示されていたはずの求人が、突然Indeedから消えてしまった…」

「Indeedから『アカウントが停止状態となります』というメールが届き、頭が真っ白になっている…」

私たちはIndeedの正規代理店として、これまで数多くのお客様のアカウント運用に携わってきました。

の中で、突然の非掲載やアカウント停止といった深刻な事態に直面し、そこから求人掲載を復活させてきた豊富な経験があります。

この記事は、Indeedの複雑な掲載ポリシーやガイドラインを、実際の失敗事例に基づきどこよりも分かりやすく解説する、実践的なトラブルシューティングマニュアルです。

なぜあなたの求人が審査に落ちたのか、この記事が問題解決の糸口、いわば「当たりをつける」ための一助となれば幸いです。

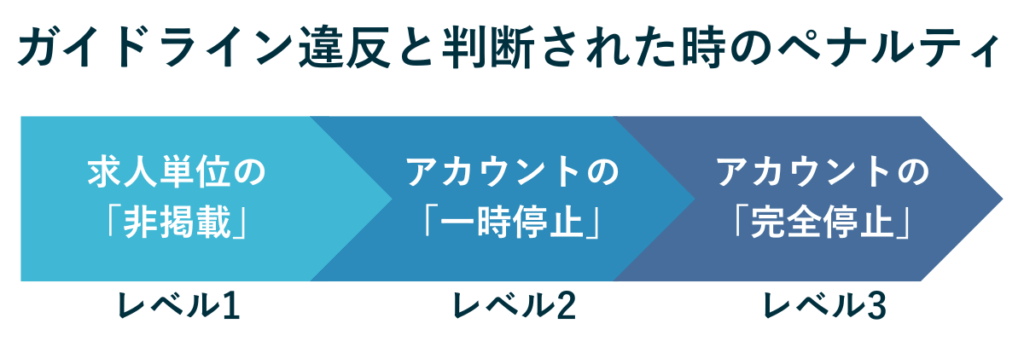

クロスリンクが定義する3段階のペナルティ

まず、Indeedでガイドライン違反と判断された場合に起こる事象を、私たちクロスリンクでは深刻度に応じて3つのレベルに分類しています。

これはIndeedが公式に定めているものではありませんが、状況を理解する上で役立ちます。

- レベル1:求人単位の「非掲載」

アカウント自体は無事ですが、特定の求人のみ検索結果から除外される状態です。多くの場合、通知なくいつの間にか発生し、違反内容も軽微な場合が多いため、比較的容易に復活できます。 - レベル2:アカウントの「一時停止」

全求人が非掲載となり、管理画面での操作も制限される警告状態です。この段階で初めてIndeedから「ポリシーを確認してください」という旨のメール通知が届きます。迅速かつ誠実な対応で復活が可能です。 - レベル3:アカウントの「完全停止」

悪質な違反の繰り返しや、意図的なルール回避行為が発覚した場合に下される最も重い措置です。アカウントが永久に利用できなくなる最悪のケースであり、絶対に避けなければなりません。

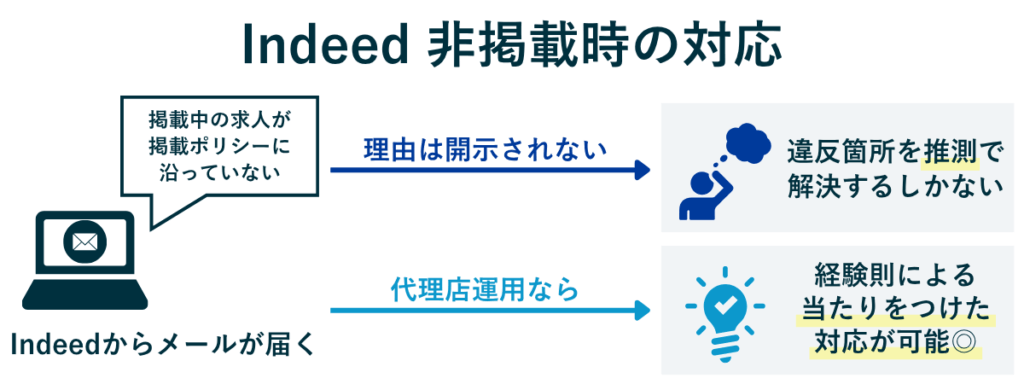

なぜ?Indeedは非掲載の「詳細な理由」を開示してくれない

問題解決における最大の壁は、Indeedが具体的な違反箇所を開示してくれない点にあります。

届くのは「ポリシーを確認してください」という案内だけ

レベル1の「非掲載」では通知すら来ないことがほとんどですが、レベル2の「アカウント停止」になると、Indeedからメールが届きます。

しかしその内容は、具体的な違反箇所を指摘するものではなく、「掲載中の求人が掲載ポリシーに沿っていない」という旨の通知と共に、確認すべき代表的なポリシーのリストが示されるのみです。

これは事実上、「該当しそうなポリシーを確認し、違反だと思われる箇所はすべて修正してください」というスタンスを示しています。

違反は一つだけでなく、複数の要因(軽微な違反の蓄積、過去のユーザー報告など)が複合的に絡んでいる場合も少なくありません。

求められるのは「当たりをつけて改善する」自己解決能力

理由が開示されないため、運用者側で違反箇所を推測(当たりをつけ)、自ら修正し、再審査を依頼するというフローが必須になります。

ここに専門家(代理店)を活用する本質的な価値がある

この「当たりをつける」作業において、私たちのような代理店は、過去の豊富な事例と経験則に基づき、迅速かつ的確な原因特定と改善が可能です。

もしあなたが既に代理店に運用を依頼している場合、まずはその担当者と緊密に連携し、状況を共有することを強くお勧めします。

そして代理店は、Indeedの担当者と密にコミュニケーションを取りながら、解決策を模索していくべきです。

【実例で解説】非掲載・アカウント停止でチェックすべき最重要ポリシー

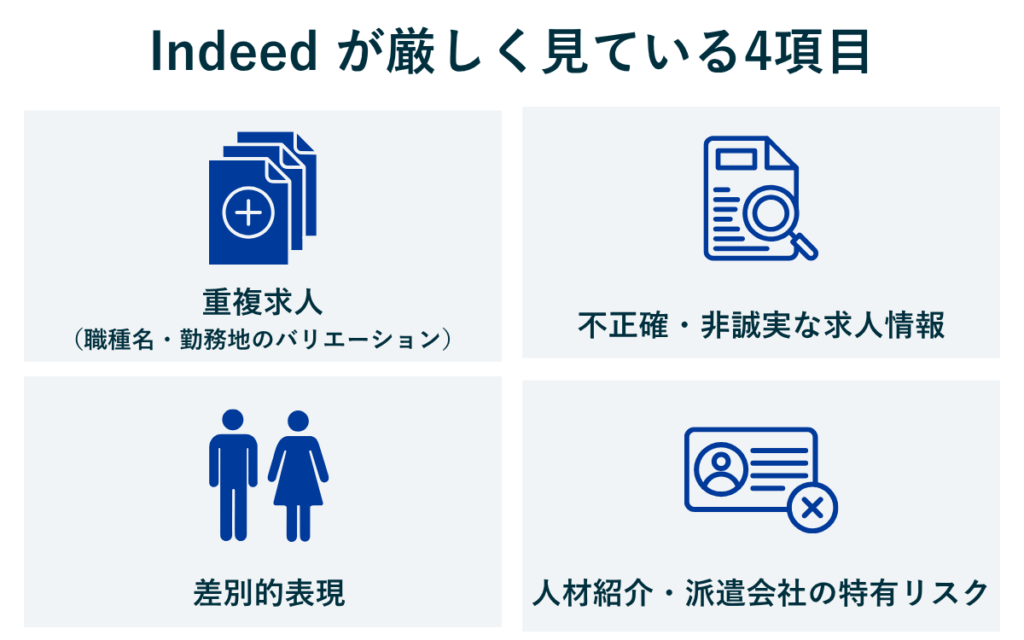

Indeedが特に厳しく見ている項目を、私たちが実際に経験、あるいは見てきた具体的な違反事例とともに解説します。

① 重複求人(職種名・勤務地のバリエーション)

1つの募集を複数求人に見せかける、Indeedが最も問題視する行為の一つです。Indeedは、1件の求人を異なる職種名で複数回投稿することを禁止しています 。

【NG実例】

- 職種名バリエーション:

同じ事務職の求人を「事務スタッフ」「データ入力」「簡単オフィスワーク」のように、職種名だけ変えて複数作成する。 - 勤務地バリエーション:

実際の勤務地は新宿のみにも関わらず、応募者を増やす目的で、同じ求人を渋谷区や中野区の勤務地としても作成する 。

- 【プロの回避テクニック:明確な差別化】

一見似ている求人を複数掲載する場合、「なぜこの求人たちが別々である必要があるのか」を各原稿で明確に説明することが重要です。

例えば、3つのシフト枠があるからといって、無条件に3つの求人を作成できるわけではありません。採用枠が3つあり、それぞれ独立して募集する必要がある場合にのみ、3つの求人を作成できます。

その際、各求人には仕事内容、求められる経験、給与といった条件の違いを具体的に記載し、なぜこれらが別の求人なのかを明確に差別化する必要があります。

② 不正確・不誠実な求人情報

求職者に誤解や不利益を与える情報の記載も、厳しくチェックされます。

【NG実例】

- 包括的な募集:

「営業も事務もまとめて募集」のように、1つの求人票で複数の職種・勤務地・雇用形態を募集すること。ある美容サロン業界の企業では、1求人内にエリア別の給与情報や、正社員・アルバイトの条件を併記してしまったため、非掲載となりました。 - 古い情報の放置:

掲載から長期間(例:90日以上)更新されていない求人は、「募集が終了しているおとり求人」と見なされ非掲載になることがあります。ある葬儀会社では、このケースで非掲載となりましたが、求人情報を最新の内容に更新することで復活しました。 - 雇用主名の不備:

「非公開」「大手IT企業」など、正式な商号・屋号でない名称での募集はできません。求職者が応募先を特定できないため、透明性に欠けると判断されます。

③ 日本の法律にも抵触する「差別的表現」

Indeedのポリシー以前に、日本の法律(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法など)で禁止されている表現は、当然ながら違反となります。

【NG実例】

- 最低賃金割れ:

給与が各都道府県の最低賃金を下回っている求人。ある企業では、研修期間中の給与が最低賃金を下回っていたため非掲載となりました。 - 年齢制限:

「〇歳まで」「若手歓迎」など、法令に基づく正当な理由(例:警備業法により18歳以上など)なく年齢を制限する表現。ある企業は、例外事由の記載なく年齢制限を設けたため非掲載となりましたが、理由を明記することで復活しました。 - 性別による差別:

「主婦歓迎」「男性限定」といった表現 。 - 国籍に関する表現:

ある企業では「母国語が英語の方」という記載が非掲載の対象となりました。これは出身国による差別と解釈される可能性があります。これをスキルを問う表現である「英語で日常会話が行える方」に修正したところ、掲載が復活しました。

④【特に注意!】人材紹介・派遣会社の特有リスク

Indeedが審査を厳格化している人材系アカウントでは、特有の違反が見られます。

【NG実例】

- 紹介・派遣案件であることの表記漏れ:

人材紹介・派遣の求人である旨を明記していない、または原稿の分かりにくい場所に記載していたため非掲載に。ある人材紹介会社では、仕事内容の冒頭に「株式会社〇〇の人材紹介案件です」と分かりやすく記載することで掲載が復活しました。人材紹介会社の場合は実際の雇用主となる紹介先を、人材派遣会社の場合は人材派遣会社自身を雇用主として設定する必要があります。

求人媒体の運用で気をつけるべき、アカウント停止の落とし穴

意図せずしてアカウント停止に繋がる、媒体運用者特有のリスクを解説します。

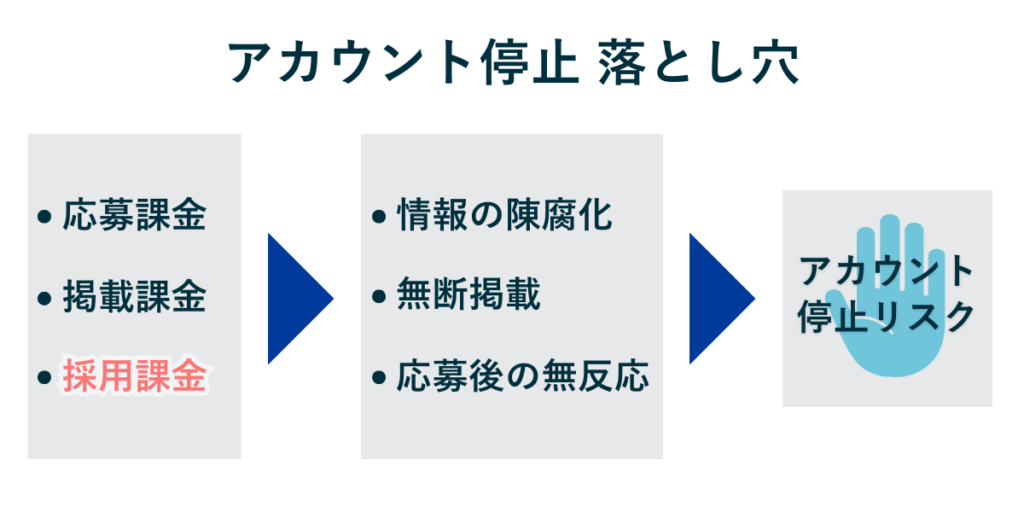

まず知るべき課金モデルとリスク:「採用課金」が最も危ない理由

求人媒体には「掲載課金」「応募課金」「採用課金」といった課金モデルがあります。

中でも、採用が決まるまで費用が発生しない「採用課金」モデルは、一度掲載すると求人を長期間放置しがちになるため、以下のリスクが高まります。

リスク①:情報の陳腐化 – 「古い求人」「条件の不一致」による非掲載

長期間更新されないことで、募集元の公式サイトの情報と食い違いが発生し、Indeedから「情報が不正確である」と判断され非掲載の原因となります 。

リスク②:クライアントからの「無断掲載」という誤解

- ケースA(忘却):

依頼した企業側が、長期間経過して掲載の事実を忘れてしまう。 - ケースB(部門間の不認知):

大企業などで、本社が一括で依頼した求人を、現場の営業所が知らずに「無断掲載だ」とIndeedに通報してしまう。

これはIndeedのポリシーである「承認を得ていない当事者が、採用企業の代理で求人を掲載することは認められません」 に抵触すると判断される、極めて重大なリスクです。

リスク③:求職者からの「応募後の無反応」に対するクレーム

応募があったにも関わらず、掲載元の企業が応募者に返信しない、といった事態が発生すると、応募者から「応募しても反応がない。実在しない求人ではないか」とIndeedに通報されるリスクがあります。

【緊急対応マニュアル】アカウント一時停止から復活まで

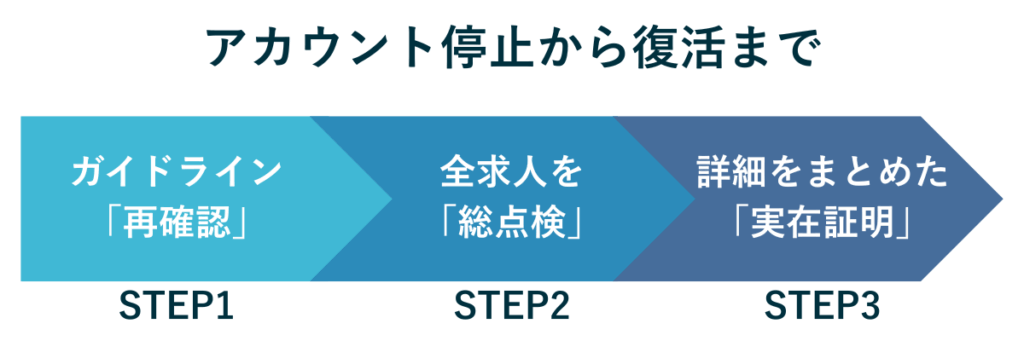

私たちが実際にアカウントを一時停止され、復活に至るまでに行った全手順を公開します。

STEP1:Indeedからの通知メールを読み込み、ガイドラインを再確認する

まずはIndeedから届いた通知メールを詳細まで読み込みます。具体的な違反箇所は書かれていませんが、確認すべきポリシーのリストが示されているはずです。

そのリストを元に、Indeedの公式ガイドラインに立ち返り、自社の求人が抵触している可能性のある箇所を推測します。

STEP2:違反求人の徹底的な修正・削除

当たりをつけた求人だけでなく、アカウント内の全求人を総点検し、少しでも疑わしいものは全て修正、または削除します。

中途半端な対応は「改善の意思なし」と見なされるリスクがあるため、徹底的に行うことが重要です。

STEP3:「求人の実在証明リスト」を作成・提出する

Indeedから「求人が実在することを証明できる求人リスト」の提出を求められることがあります。

メールの指示に従い、以下の項目をまとめたリストを作成・提出します。

- 求人の職種名

- 勤務先の企業名

- 勤務先の正確な住所

- 勤務先の電話番号

- 雇用形態

- 求人の給与

- 求人URL

- 求人番号

復活までの期間は?

私たちの経験では、これらの対応を迅速に行うことで、おおよそ2週間〜1ヶ月でアカウントは復活しています。しかし、場合によっては数ヶ月かかるケースもありました。

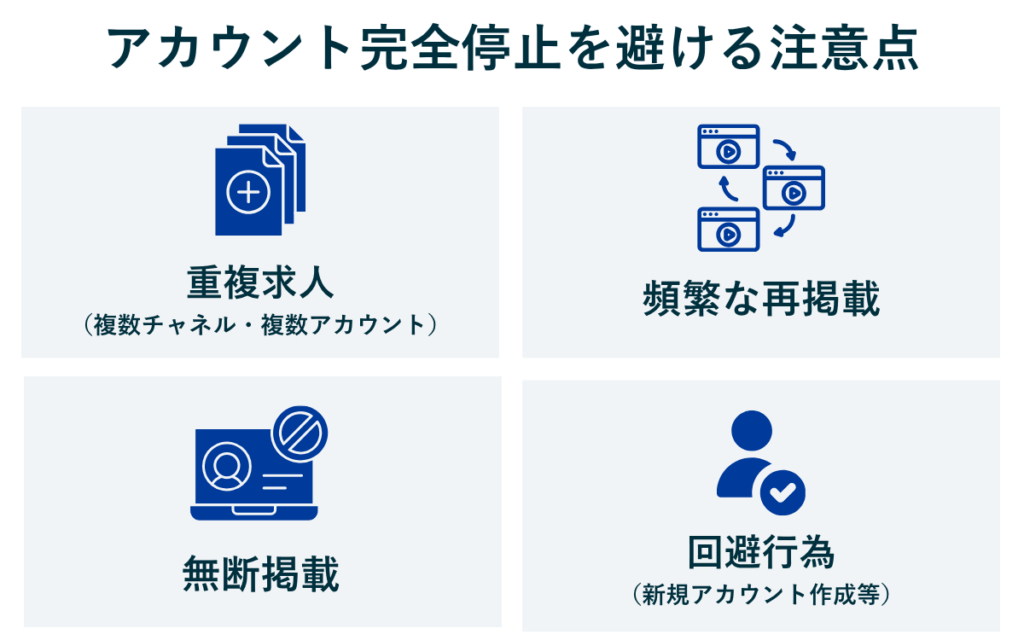

完全停止もあり得る!特に注意したい悪質なポリシー違反

意図的な規約違反や警告の無視は、アカウントの完全停止に繋がる可能性があります。

- ① 複数チャネル・複数アカウントでの意図的な重複掲載:

複数のATS(採用管理システム)やアカウントを使い、同じ求人を大量に掲載する行為。 - ② 成果向上を狙った頻繁な求人の再投稿(リポスト):

掲載効果を意図的に操作するため、短期間で求人の削除と再作成を繰り返す行為は、再投稿された求人とみなされ非表示になる可能性があります 。 - ③ 外部サイトからの無断掲載:

他のサイトにある求人を、許可なく転載してIndeedに掲載する行為。 - ④ アカウント停止中の新規アカウント作成による回避行為

【重要】完全停止への分岐点:警告を無視し「改善の意思なし」と判断されること。

最も重い措置に至る最大の要因は、違反そのものよりも、指摘を受けた後に改善しようとしない姿勢です。誠実な対応を心がけることが何より重要です。

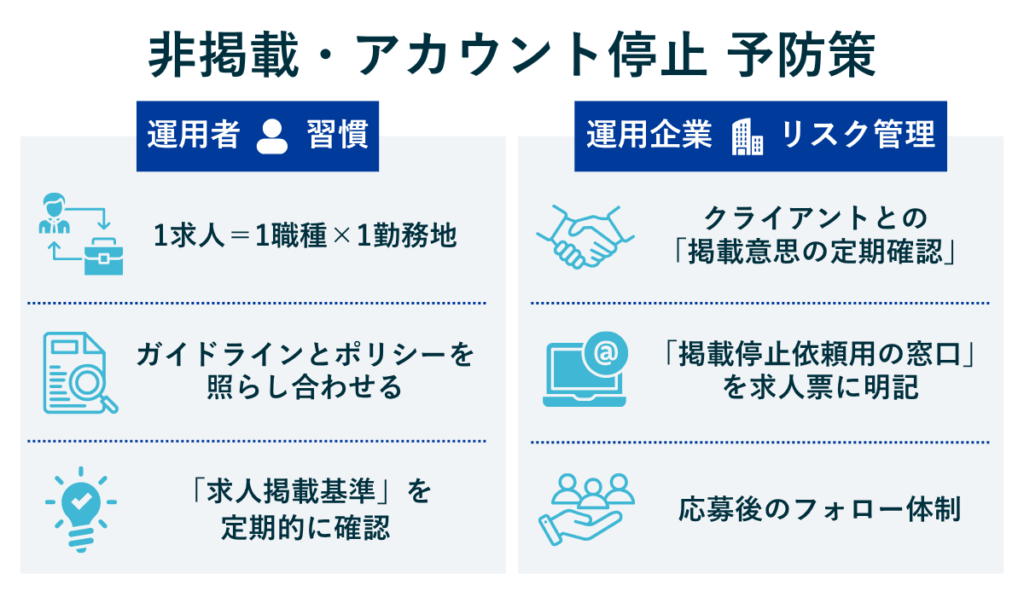

審査に怯えないための鉄壁の運用体制・予防策

復活は可能ですが、多大な労力がかかります。最も賢い選択は、はじめから問題を起こさない「予防」です。

すべての運用者がやるべき3つの習慣

- 習慣①:「1求人=1職種×1勤務地」を徹底する 。

- 習慣②:求人公開前に厚生労働省のガイドラインとIndeedのポリシーを照らし合わせる。

- 習慣③:Indeed公式の「求人掲載基準」ページを定期的に確認する。

求人媒体の運用企業が実践すべきリスク管理術

- 習慣④:クライアントとの「掲載意思の定期確認」を怠らない(例:3ヶ月に1度は必ず連絡)。

- 習慣⑤:求人票の末尾に「掲載停止依頼用の窓口」を明記し、求人媒体から非掲載、またindeedの出稿を停止したい場合の動線を設ける。

- 習慣⑥:応募後のフォロー体制を構築する。応募者への対応状況を確認する仕組みを作り、無反応によるクレームを未然に防ぐ。問題があれば応募者から直接相談を受けられる窓口を、応募後の自動返信メールなどに記載しておくことも有効です。

まとめ:Indeedのルールを正しく理解し、最強の採用ツールとして活用しよう

Indeedの審査は厳しいですが、その根底にあるのは常に「求職者ファースト」の理念です。ルールは敵ではなく、誠実な企業が正当に評価されるための仕組みです。

正しく付き合うことで、Indeedは貴社の採用活動における最も頼もしいパートナーとなるでしょう。

ガイドラインや求人非掲載についてご不安な方は、ぜひクロスリンクにご相談ください。