建設業・土木業の求人に、

「応募が全く来ない」

「来ても採用に至らない」と悩む企業は少なくありません。

実はこの課題、求人票の書き方だけが原因ではなく、業界全体が抱える構造的な人材不足が大きく関係しています。

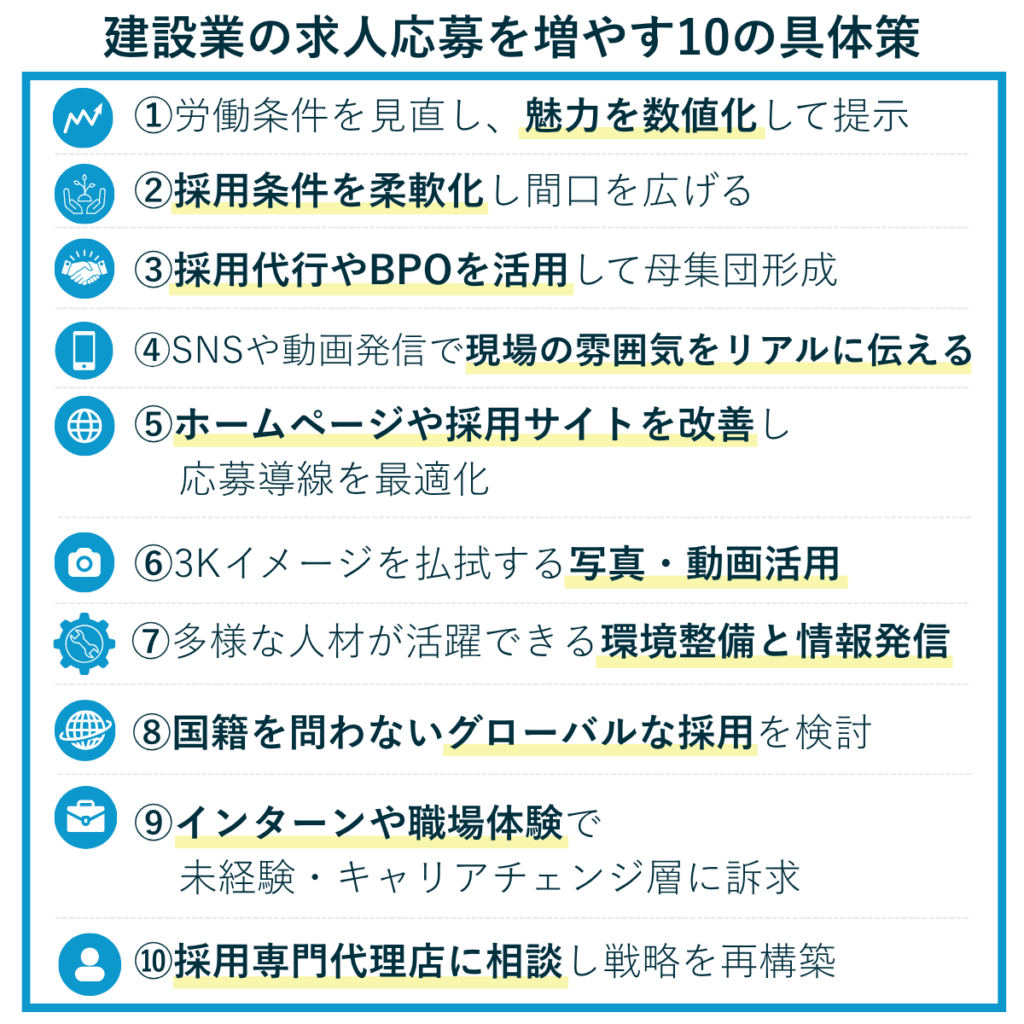

本記事では、厚生労働省や国土交通省の最新データをもとに、求人が集まらない背景を客観的に解説しつつ、実際に応募数を改善した事例を交えながら、今すぐ実践できる対策10選をご紹介します。

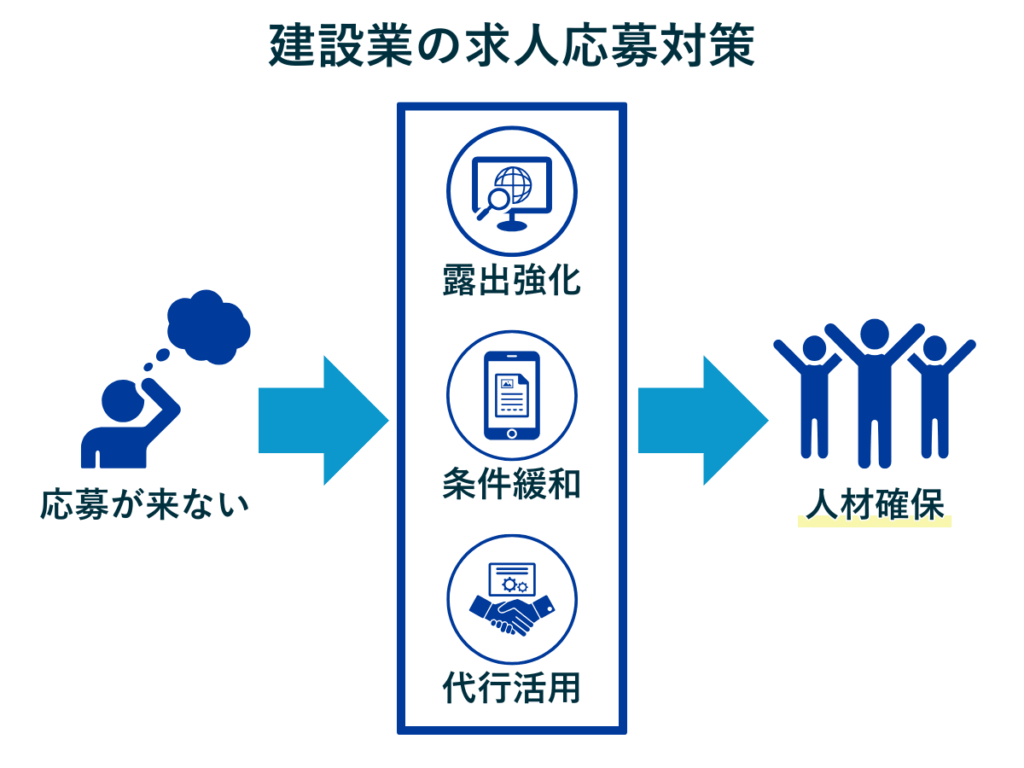

結論として、露出強化・条件緩和・代行活用が有効なケースが多いというのがポイントです。

イメージとして以下の画像でご確認ください。

採用単価を抑えながら安定的に人材を確保したい「建設業・土木業」の経営者または採用担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

- 「求人を出しても応募が全然来ない」

「採用業務まで手が回らない」

こうした深刻な状況を打破するには、現場の実情に合わせた戦略的な立て直しが必要です。

弊社クロスリンクは、建設・土木業界に特化した採用ノウハウと、豊富な成功事例を保有しております。

貴社の課題に寄り添い、最適な解決策をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

まずは建設・土木業界の求人に応募が来ない現状をデータで把握

求人が集まらない原因を突き止めるには、まず建設・土木業界全体の採用環境を客観的に把握することが重要です。

厚生労働省の有効求人倍率データや建設業・土木業の就業者数の推移を見てみると、求人が集まりにくい背景には構造的な人材不足と若手人材の減少が大きく影響していることがわかります。

ここでは、最新の公的データをもとに、建設・土木業界の求人環境を数値で見える化し、応募が集まりにくい理由を整理します。

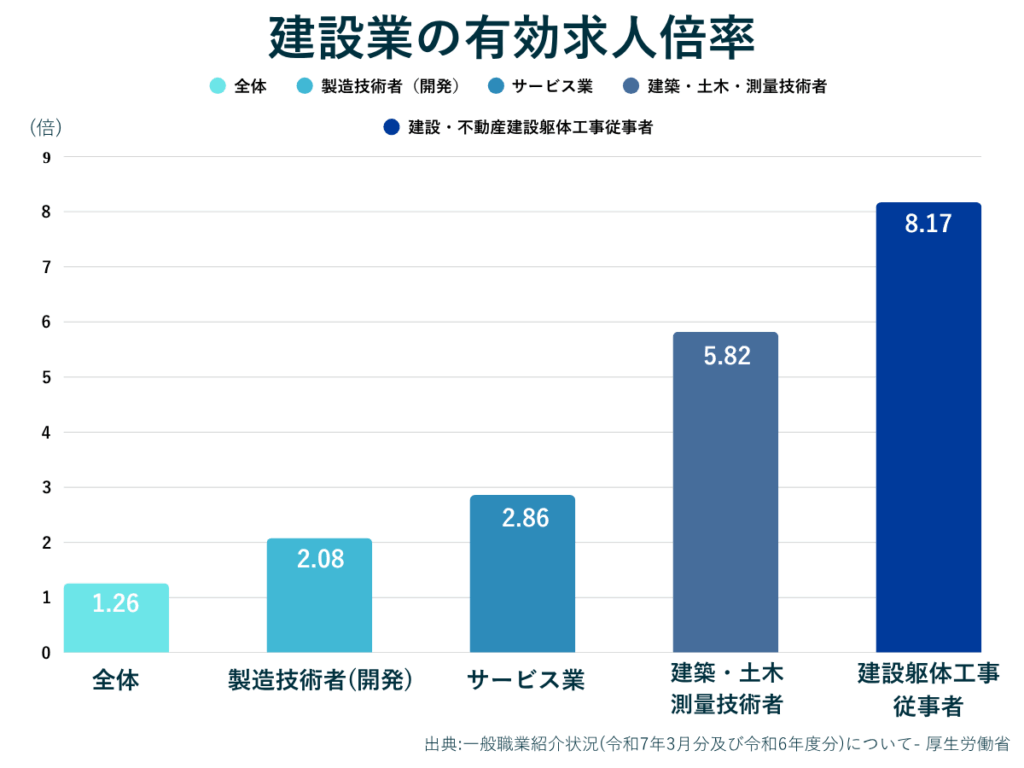

建設・土木業界の有効求人倍率の高さ

建設・土木業界の求人が集まりにくい背景には、慢性的な人手不足があります。

厚生労働省が公開しているデータ(令和7年3月時点)によると、全産業の有効求人倍率が1.26倍であるのに対し、建設業は5.82倍と高水準を維持しています。

これは、求職者1人に対して常に5件以上の求人がある売り手市場であることを意味し、採用競争が激しい状況が続いていることを示しています。

さらに、職種別に見ると施工管理、土木作業員、建設躯体工事従事者など一部の専門職は6~8倍近い有効求人倍率に達するケースもあり、募集をかけても応募が集まりにくい状態が常態化しています。

| 例:業種別有効求人倍率(令和7年3月分及び令和6年度分/厚生労働省公表) ・全体:1.26倍 ・製造技術者(開発):2.08倍 ・サービス業:2.86倍 ・建築・土木・測量技術者:5.82倍 ・建設躯体工事従事者:8.17倍 |

このように、建設・土木業は他業種と比べても求人倍率が高く、求職者が複数の選択肢を持てる状況にあります。

結果として、同じ求人票を出しても、応募が他社に流れてしまうリスクが大きいのです。

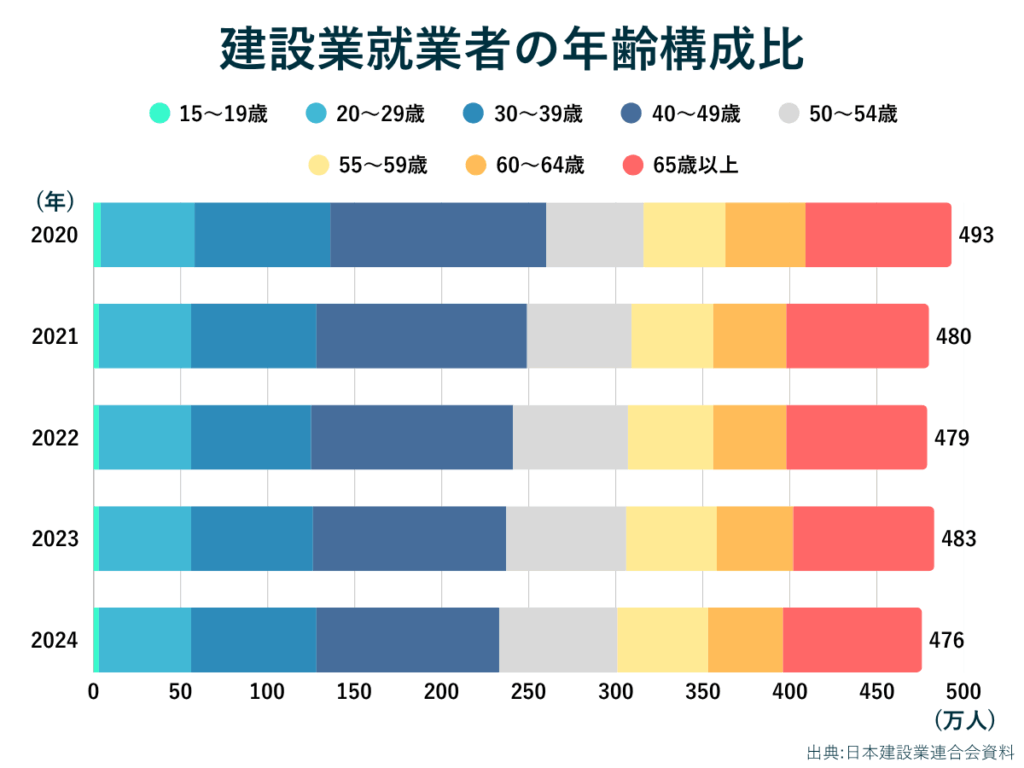

求職者数が少ない業界特性とその背景

建設・土木業は、求職者自体の母数が他業界に比べて少ないという構造的な課題を抱えています。

日本建設業連合会の資料によると、建設業の就業者数は1997年の685万人をピークに、2024年には477万人へと減少(ピーク時比69.6%)しており、業界全体の労働力人口が縮小傾向にあります。

さらに、年齢構成を見ても若年層の割合が極端に低いのが特徴です。

国土交通省の統計では、建設業従事者のうち29歳以下は11.7%にとどまり、55歳以上が約35%を占めるという結果が出ています。

このデータから、建設業は高齢化が進み、次世代の担い手が不足していることが明らかです。

| 参考データ ・建設業就業者数:ピーク1997年から2024年で208万人減 ・29歳以下:11.7% ・55歳以上:約35% |

こうした背景から、建設・土木業の求人が集まりにくい原因は求人票の魅せ方だけではなく、業界全体の構造的な人材不足に起因していることがわかります。

単に広告費を増やすだけでは解決が難しく、長期的な視点で応募数を安定的に確保する方法を考える必要があります。

建設業・土木業の求人応募が集まらないことが招く5つのリスク

建設・土木業の採用が思うように進まない状態を放置すると、単に人手不足が続くだけでは済みません。現場の生産性や会社の経営基盤にまで深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

ここでは、採用難がもたらす5つの代表的なリスクを解説します。

リスク①工期遅延・受注機会の損失

人手が確保できない状態では、現場の作業工程に余裕がなくなり、工期の遅延リスクが高まります。

特に公共工事や大型プロジェクトでは、納期遵守が契約条件となるケースが多く、遅れが発生すると違約金や信用失墜につながる可能性もあります。

また、新規受注の機会を逃すという問題も発生します。

既存の現場に人員を割くのが精一杯となり、新しい案件を受けられない状況が続けば、売上拡大のチャンスを逃し、長期的な成長にもブレーキがかかります。

リスク②採用コストの上昇と費用対効果の悪化

人材が集まらない状況が長引くと、企業は応募者を確保するために求人広告費を増額したり、複数求人サイトへの出稿を余儀なくされるケースが増えます。

しかし、求職者の数自体が限られているため、広告費を増やしても応募数が比例して増えるとは限りません。

また、採用が長期化すればするほど、

・広告費やエージェント利用料の総額が膨らむ

・社内の採用担当者の工数が増える

・面接回数や採用フローが無駄に増える

といったコスト面の負担が重くなります。

結果として、「費用は増えているのに採用できない」という費用対効果の悪化を招き、採用活動自体の効率が著しく下がる恐れがあります。

リスク③既存社員の負担増加と離職リスク

慢性的な人手不足が続けば、現場を回すために既存社員に過剰な負担が集中します。

1人あたりの作業量が増えることで、長時間労働や休日出勤が常態化し、疲労やストレスが蓄積。結果的に離職率の上昇を招く悪循環に陥る可能性があります。

特に建設・土木業は、体力的な負担が大きい業務が多く、無理なシフトや連勤が続くことで健康面へのリスクも高まります。

こうした職場環境は、残っている社員のモチベーション低下、将来的な採用活動における職場の評判低下にも直結しやすいため、早急な対応が必要です。

リスク④品質・安全面のリスク拡大

現場の人員が不足すると、一人あたりの作業負担が増え、施工品質や安全管理に影響が出やすくなります。

本来は複数人で確認・分担すべき工程を、限られた人数で対応せざるを得ない状況では、作業精度の低下や確認漏れが発生しやすく、事故やトラブルのリスクが高まる結果に。

さらに、無理な工程設定や人員不足は、建設労働者への過剰な負担や安全教育の不十分さを招き、転落などの労働災害の可能性を高める要因にもなります。

採用が進まない状態を放置すれば、現場の安全確保や品質維持が困難となり、企業の信用低下や損害賠償リスクにも直結しかねません。

リスク⑤会社のブランド力・将来性の低下

採用難が続くと、求人市場における企業のイメージそのものが悪化しかねません。

「人が集まらない=働きづらい会社」というネガティブな印象が求職者の間で広がれば、求人を出しても応募がさらに集まりにくくなる悪循環が生まれます。

また、慢性的な人材不足は若手や即戦力人材の定着・育成にも影響し、将来的な技術継承や組織の発展を妨げる要因となります。

結果として、長期的な採用競争力が低下し、他社に優秀人材を奪われやすくなるリスクが高まります。

建設・土木業の求人に応募が来ない理由5選

求人を出しても思うように応募が集まらない背景には、建設・土木業界特有のイメージや構造的な課題、求人内容の伝え方など、複数の要因が複雑に絡み合っているのが実情です。

ここでは、建設業の求人に応募が集まりにくい主な理由を5つに絞り込み、データや現場の声を交えながら解説します。

自社の採用活動に当てはまる要因を把握することで、次章の「応募数を増やすための対策」にもつなげやすくなります。

原因①3Kイメージが根強く応募を敬遠されやすい

建設・土木業は「きつい・汚い・危険(3K)」といった古いイメージが根強く残っており、若年層を中心に応募を敬遠されやすい傾向があります。

実際には、ICT施工や安全設備の導入が進み、以前より労働環境が改善されている現場も多くあります。しかし、過去の印象が強く残っているため、求人票だけでは働きやすく変化している現場であることが伝わりにくいのが実情です。

結果として、そもそも建設・土木業を候補に入れる求職者が少なく、求人を出しても応募が集まりにくい状況になります。

原因②求人内容が具体性・魅力に欠ける

仕事内容や給与条件、キャリアステップなどが抽象的に書かれている求人は、求職者にとって魅力が伝わりにくく、応募につながりにくい傾向があります。

たとえば「やりがいのある仕事です」といった抽象表現だけでは、働くイメージが湧かず、比較対象の求人に埋もれてしまいがちです。

一方で、「月給◯万円〜、資格取得支援制度あり、残業平均月◯時間」といった具体的な数字や入社後のキャリア例を明示することで、応募意欲が高まりやすくなります。

原因③応募のハードルが高い

「過度な経験年数の要求」

「経験者のみ」

「特定の資格必須」

このように条件を限定しすぎると、対象となる求職者が少なくなり、応募が集まりにくくなります。

もちろん、業務に必要な最低限の資格要件は必要ですが、未経験でも挑戦できる育成枠や資格取得支援制度を用意することで、応募対象を広げやすくなります。

「まずは現場見学からOK」といった柔軟な入り口を設けることも、応募数を増やす有効な方法です。

原因④求職者が集まりづらい媒体を選んでいる

求人媒体にはそれぞれ特徴があり、求職者が多く集まる媒体とそうでない媒体があります。

建設・土木業の場合、ハローワークや紙媒体だけではターゲットに届きにくく、応募数が伸び悩むケースも少なくありません。

国土交通省の建設労働需給調査によると、型わく工(土木・建築)、左官、とび工、鉄筋工(土木・建築)、電工および配管工の8職種平均で、全国的に1.1%の人手不足が続いています。中には1%を超える不足率が長期的に発生している職種もあります。

こうした売り手市場では、露出が限られる媒体だけに依存していては求職者の目に触れる機会が少なく、結果として応募が集まりにくくなります。

原因⑤求人の露出機会が少ない

求人を出していても、表示回数が伸びなかったり、広告予算が限られていたりすると、求職者の目に触れる機会が少なくなります。

特に建設・土木業界は慢性的な人材不足のため、各社が広告に積極投資を行っており、表示回数の差が応募数に直結しやすい状況です。

露出機会を増やすには、複数求人サイトへの同時掲載やスポンサー枠の活用、求人タイトルの最適化などが効果的です。

良い求人票を作っただけでは応募が集まらないケースが多いため、見てもらう工夫が不可欠です。

建設・土木業の求人に応募を増やすための対策10選【今すぐ実践可能】

建設・土木業の採用難は構造的な問題も大きいため、待っているだけでは応募は集まりにくいのが現実です。

ここでは、厚生労働省・国土交通省のデータや実際の成功事例をもとに、今日から取り組める対策を簡潔に10個ご紹介します。

短期で効果が出やすい施策と、中長期でじわじわ効いてくる施策を組み合わせることで、継続的に応募が集まる仕組みづくりにつながります。

対策①労働条件を見直し、魅力を数値化して提示

中長期で効く施策

応募者が求人票を見たとき、最も重視するのは「自分にとって働く価値があるかどうか」です。

建設・土木業の求人は、仕事内容や給与条件が曖昧なまま掲載されがちですが、数値化して提示することで他社との差別化につながります。

仕事内容を具体的に書く

「現場作業」とだけ書くのではなく、1日の流れや担当範囲、使用する工具や機械などを具体的に明記することで、求職者が働くイメージを持ちやすくなります。

福利厚生・休暇制度を明記

社会保険や資格取得支援、長期休暇の有無などは、数値(年間休日数・有給消化率など)で示すと安心感が増し、応募率向上につながります。

給与水準を同業比較で示す

「月給30万円~」だけでなく、同業他社と比較した優位性(例:同エリア平均+2万円)を明示できれば、応募者に選ばれる確率が高まります。

対策②採用条件を柔軟化し間口を広げる

短期で効く施策

後半で紹介するクロスリンクの事例でも分かる通り、多くの企業が経験者採用に力を入れています。

しかし、経験者採用だけに絞っていると、対象者が極端に少なくなります。

年齢不問にしたり、未経験者歓迎にしたりと、対象者を増やす工夫が有効です。

必要スキルは入社後に習得できると明示するだけでも、応募者層を広げることができます。

対策③採用代行やBPOを活用して応募者層を拡大する

短期で効く施策

「求人は出しているのに応募が来ない」

「日々の業務が忙しくて採用対応まで手が回らない」

このような状況では、採用代行やアウトソーシングサービスを活用することで、短期間に応募者数を増やせる可能性があります。

例えば、

・求人広告の出稿・更新

・スカウト送信や応募者対応

・面接日程調整

などの実務作業をアウトソースできるため、社内の負担を減らしつつ応募数を増やすことが可能です。

対策④SNSや動画発信で現場の雰囲気をリアルに伝える

中長期で効く施策

文字情報だけでは、現場の雰囲気やチームの温かさは伝わりません。

Instagram、TikTok、YouTubeなどで、施工現場の一日や社員インタビュー動画を発信することで、求職者の不安を和らげ応募を後押しできます。

対策⑤ホームページや採用サイトを改善し応募導線を最適化

中長期で効く施策

せっかく求人サイトから興味を持ってもらっても、HPや採用サイトが古かったり応募フォームが使いづらいと、途中離脱につながります。

スマホ対応、応募ボタンの配置、エントリーフォームの簡略化など、応募までの導線を整えることが大切です。

対策⑥3Kイメージを払拭する写真・動画活用

中長期で効く施策

「きつい・危険・汚い」という3Kイメージが建設・土木業の応募を遠ざけている可能性があります。

最新の安全装備、働きやすい現場環境、若手社員が活躍している姿などを写真や動画で見せることで、職場の印象を大きく変えることができます。

対策⑦多様な人材が活躍できる環境整備と情報発信

中長期で効く施策

女性、未経験者など、多様な人が働ける環境を整備することが、応募数拡大のカギです。

実際に活躍している社員の事例を紹介することで、求職者が「自分にもできそう」と感じやすくなります。

対策⑧国籍を問わないグローバルな採用を検討

中長期で効く施策

技能実習生や特定技能制度を活用すれば、外国人材の採用も選択肢に入ります。

多国籍なチームづくりを進めることで、人材不足の解消だけでなく、企業の将来性を高める効果も期待できます。

対策⑨インターンや職場体験で未経験・キャリアチェンジ層に訴求

中長期で効く施策

「建設業の仕事が自分に合うか分からない」と迷う求職者に、職場体験や短期インターンの機会を提供することで、ミスマッチを防ぎつつ応募意欲を高められます。

対策⑩採用専門代理店に相談し戦略を再構築

短期~中長期で効く施策

「そもそも採用がうまくいかない原因がわからない」

「求人サイト選定や求人内容が正しいのか不安」といった場合は、採用専門の代理店に相談し、採用戦略そのものを見直すことが有効となる可能性があります。

代理店では、

・採用ターゲットの明確化

・求人サイトの選定・配分最適化

・原稿改善やブランディング支援

・費用対効果の分析

などを通じ、根本的な課題を洗い出し、応募が集まる仕組みを構築できます。

一時的な代行サービスとは異なりますが、短期~中長期での採用成功を目指す施策です。

建設・土木業の求人にはIndeed PLUSを活用しよう

建設・土木業の採用成功には、求人の露出を高める仕組みが欠かせません。

求人票の内容を改善しても、それが求職者の目に届かなければ応募は増えません。

そこで注目したいのが、求人配信プラットフォーム Indeed PLUS です。

Indeed PLUSとは?

「Indeed PLUS」とは、2024年1月より提供を開始した「求人配信プラットフォーム」です。

Indeed PLUSを利用すると、Indeedだけでなく、連携する複数の求人サイト※1にも求人が自動で掲載される可能性があります。

これにより、これまで接点を持てなかった求職者にも求人情報を届けられる可能性があります。

※Indeed PLUS利用の際には、Indeedの利用規約、掲載基準、使用制限が適用されます。

※1 Indeed PLUS連携求人サイトのうち、求人の内容・特性や閲覧・応募状況等に照らしてIndeedが最も当該求人に相応しいと判断した連携求人サイトへ自動掲載します。

建設・土木業の採用になぜIndeed PLUSがおすすめなのか

建設・土木業の採用は、有効求人倍率が5倍以上と非常に高く、求職者の取り合い状態です。

このような売り手市場では、いかに短期間で多くの求職者に接触できるかが成果を左右しやすくなります。

Indeed PLUSを使えば、以下のメリットがあります。

- 迅速な採用が期待できる

→複数の求人サイトへ同時掲載される可能性があるため、迅速な採用が期待できます。

→連携求人サイトの中から最適な求人サイトに求人が表示され、より多くの求職者に向けたアプローチが可能となります。

採用業務の負担軽減

→複数求人サイトへの求人掲載と応募者管理が一元化でき、管理コストの削減が期待できる

データ活用による改善

→クリック率(CTR)や応募率(CVR)を分析し、広告配信を最適化できる可能性がある

つまり、限られた広告予算で多くの多様な人材にリーチしたい建設・土木業の企業様に最適な仕組みである可能性が高いです。

Indeed PLUSについて詳しく知りたい方は以下ページをご覧ください。

>>Indeed PLUS(インディードプラス)とは?料金・効果やメリット・注意点を徹底解説

当社クロスリンクの「建設・土木業採用」の取り組み事例

クロスリンクでは、建設・土木業の採用支援を数多く手掛けており、特に、

「応募はあるのに求める人材からの応募が少ない」

「広告費をかけても成果が出にくい」 といった課題解決に取り組んできました。

以下に、現場で実際に見られた課題と、それに対する運用ノウハウを整理します。

1.応募のギャップ

建設・土木業の現場では「40代以下の経験者を採用したい」というニーズが強い傾向にあり、クロスリンクで支援している企業様のほとんどが即戦力となる経験者を求めています。

しかし、実際には60代以上の応募が多く、有効応募率が低下するケースが少なくありません。

- 現場の希望 → 40代以下・経験者

実際の応募 → 60代以上が多数

結果 → 有効応募率が低く、面接に進む人材が限られる

即戦力人材を優先的に募集したい場合は、しっかり経験者向けであることがわかる求人票を作成しましょう。

未経験者が欲しい、未経験者を育てる環境が整っているのであれば、そのことが分かる求人票を作るようにしましょう。

2.求人サイトごとの特徴と使い分け

求人サイトによって応募単価や応募者層が異なるため、戦略的な使い分けが重要です。

| 項目 | 一部求人サイト | Indeed |

|---|---|---|

| 年齢条件の絞込 | 可能(ただし応募数減少) | 不可 |

| 応募数 | 減少しやすい | 確保しやすい |

| 応募単価 | 高くなりがち | 相対的に低め |

| 適したケース | 経験者をピンポイントで採用 | 応募者全体を増やしたい場合 |

まずは応募数を増やすならIndeedの活用が考えられます。

即戦力人材を優先的に募集したい場合なら他求人サイトも併用、といった住み分けがカギです。

3.地域別の傾向

建設・土木業の求人は地域ごとに応募傾向や単価に差が出やすく、戦略的な予算配分が必要です。

- 【クロスリンクの一例】

東京・大阪・神奈川・千葉

→建設・土木案件が多く、応募も集中

北海道・愛知

→採用単価が高い傾向

東京の課題

→クリック単価そのものが高騰しやすい

エリアごとの相場を理解し、予算を柔軟に配分するようにしましょう。

4.運用面での工夫

職種ごとにキャンペーンを分けるのがおすすめです。

- 「建設事務・CAD事務」 → 応募が集まりやすい

「施工管理・プラントエンジニア」 → 現場系の職種は応募が集まりにくい

このように、職種難易度が異なるにも関わらずに混ぜて運用すると、データ分析が困難になってしまう可能性があります。

また、職種名の統一も重要です。

- NG例 →「施工補助」「プロジェクトサポート」「建築のお手伝い」

OK例 →「建築事務」

応募者に分かりやすいだけでなく、データ管理も容易になるため、効率を上げられます。

5.応募を増やすために有効だった工夫

実際の運用で成果につながった工夫を以下にまとめます。

- ・前職給与保証

・年収600万円などの明確な金額提示

・成果に応じたインセンティブ制度

・キャリアアップ・スキルアップの仕組み

・働きやすい環境や休憩制度の明示

特に 、給与や成果が報われる制度は、建設・土木業の求職者に強く響くポイントでした。

求職者が抱える具体的な課題や欲求に寄り添った内容で、現場の人間が理解できないような難しい表現や業界用語を避け、誰でもすぐに理解できる表現を使いましょう。

6.成功のポイント

当たり前のようでなかなかできないのが「現場で働く人々の気持ちを理解し、彼らが本当に求めている情報を盛り込むこと」です。

「ここで働けばこんな将来が待っているかも」とイメージすることができる求人票を作成できれば、応募率も改善する傾向にあります。

- 求職者の視点で求人を作成

→「休憩」「給与の上がり方」「未経験者が学べる環境」など具体的な情報を盛り込む

- 競合リサーチの徹底

→同じ地域・同じ職種の求人を分析し、差別化できる条件を打ち出す

このように、クロスリンクでは、

- データ分析 × 現場理解 × 求人サイトごとの特性活用

によって、建設・土木業の採用難を改善する取り組みを行っています。

まとめ|建設・土木業の求人が来ない時はプロの力で採用戦略を立て直そう

建設・土木業界の採用は、有効求人倍率の高さや人材不足の影響を受け、応募を集めるだけでも難易度が高まっています。

求人広告を出しても応募が来ない場合、求人票の内容・掲載求人サイトの選び方・運用の仕方に課題が潜んでいることがほとんどです。

本記事で紹介したように、

・労働条件の見直しや情報の数値化

・採用条件の柔軟化

・求人サイト選定や原稿改善、運用最適化

といった改善策を組み合わせることで、応募数を増やし、採用単価を下げられる可能性があります。

しかし、社内だけで試行錯誤を続けるのは時間もコストもかかります。

そんなときは、採用のプロに相談し、戦略を根本から見直すことが最短ルートです。

当社クロスリンクはIndeed認定パートナーとして、建設・土木業の採用支援に強みを持ち、多くの企業様を支援してきました。

・応募数が増えた事例

・採用単価を削減した事例 を多数持っています。

まずは現状の課題を無料で診断し、改善の方向性をご提案できます。

「求人を出しても応募が来ない…」とお悩みなら、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。