製造業の求人に応募がまったく来ない…。

「募集を出し続けてもゼロ件」

「採用コストだけがかさむ」

「社長からのプレッシャーも強まる」

多くの現場で、この“三重苦”に悩まされています。

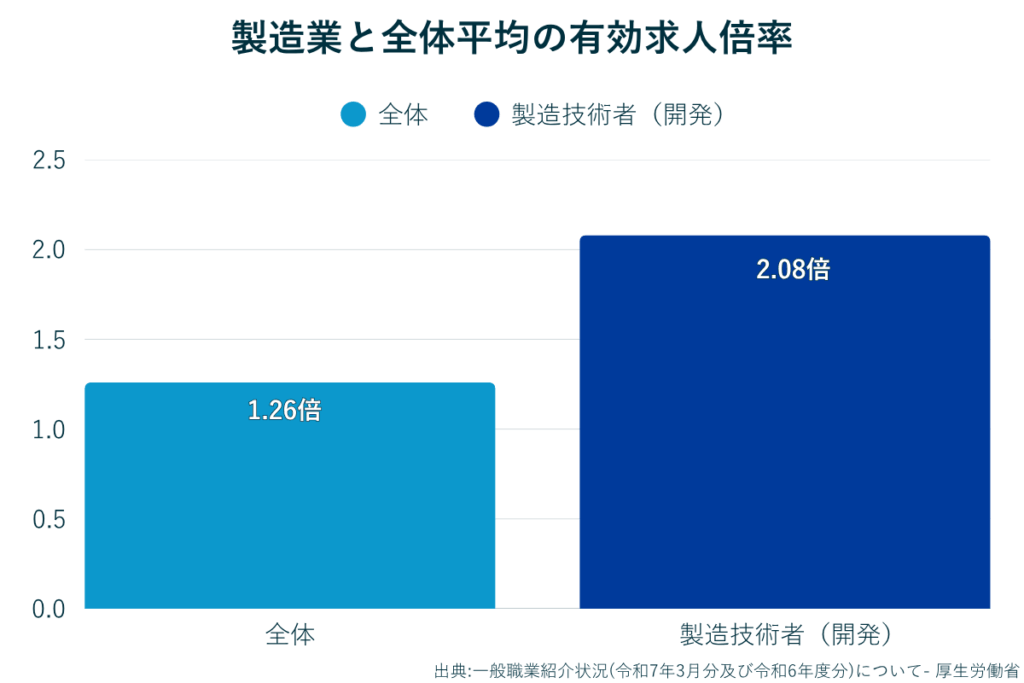

実際、厚生労働省のデータによると、令和7年3月時点で全体の有効求人倍率は1.26倍、製造技術者(開発職)に限れば2.08倍に達する地域もあります。

1人の人材を複数社が奪い合う“売り手市場”が続いており、求人を放置すると採用単価が想定の2倍以上、場合によっては100万円を超えるケースも見られます。

本記事では、製造業の求人が来ない原因をデータと求職者のリアルな声から深掘りし、応募ゼロから脱却するための11の解決策をご紹介します。

さらに、実際にクロスリンクがIndeed PLUSを活用し「応募率を2倍、応募単価を半分」に改善した成功事例も公開。明日から使える具体策を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

製造業の人手不足は深刻!1人採用に複数社で競う状況

製造業は現在、多くの企業で採用競争が激化しており、求人を出しても応募が集まりにくい深刻な状況が続いています。

実際、厚生労働省の「一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)」によると、全国の有効求人倍率は1.26倍で、1人の求職者に対して1.26件の求人がある状況です

一方で、製造業に限って見ると、特に機械整備・修理・製造技術者といった技能系職種では、倍率が2倍前後になるケースが珍しくありません。これは、1人の人材を複数社が取り合う「売り手市場」の典型例といえます。

とくに地方の中小製造業では、地域の人口減少や知名度不足の影響で、応募してくれる人がそもそも集まらない状況が多く見られ、結果として求人がゼロのまま人材不足が長期化してしまうケースも珍しくありません。

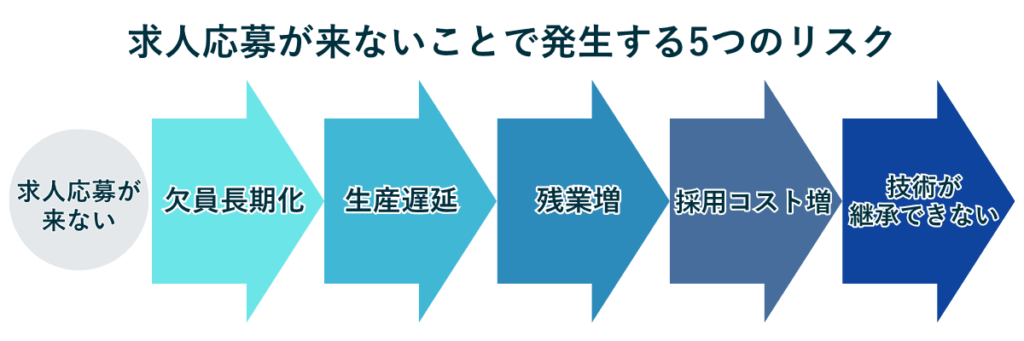

製造業の求人応募が来ないことの5大リスクと採用コストへの影響

厚生労働省が公表した「令和5年 雇用動向調査結果の概要」によると、製造業の入職率は10.0%、離職率は9.7%で、入職超過率はわずか0.3ポイントにとどまります。

この数字は、採用によって一定数の人材を確保できているように見えても、ほぼ同じ割合で人材が離職しており、定着率の改善が進んでいない現状を示しています。

こうした背景の中、求人応募が集まらない状態が長引けば、中小製造業を中心に欠員が慢性化し、採用充足率が低下。

結果として、生産体制の遅れや既存社員の負担増、さらには採用コストの高騰など、経営全体に悪影響を及ぼす可能性のある5つのリスクが発生します。

リスク①生産計画が遅れ、取引先に迷惑がかかる

人員不足が続くと、必要なタイミングで人を配置できず、組立・検査・出荷といった生産計画に遅れが生じるケースが増えます。

取引先との納期調整が難しくなり、クレームや信用低下につながることもあります。

リスク②既存社員の残業が増え、離職リスクが高まる

欠員を埋めるために既存社員へ負担が集中すると、長時間労働が常態化しやすくなります。

疲労やストレスが蓄積すれば、体調不良やモチベーション低下を招き、最終的に離職につながるリスクが高まります。

厚生労働省の調査でも、製造業の離職率9.7%は他業種と比べると低いものの、過重労働が人材定着を阻む要因の一つと考えられます。

リスク③採用コストが上がり、負担が年々増す

応募が集まらず採用が長期化すると、広告費や紹介手数料がかさみ、1名あたりの採用単価が大幅に増加します。

採用が計画通りに進まないことで、結果的に想定以上のコスト負担が発生しやすくなります。

リスク④新規受注を断らざるを得なくなる

慢性的な人手不足が続くと、稼働できる生産能力に限界が生じます。

受注済み案件を優先せざるを得ず、新規取引や増産依頼に対応できないケースも発生し、事業機会の損失につながる可能性があります。

リスク⑤技術継承されない

経済産業省が公表した「2024年版ものづくり白書」によると、製造業の約62%の事業所が「技能継承の担い手が不足している」と回答しています。

この状況が続くと、ベテラン技術者の退職後にノウハウが失われ、生産性や品質が低下するリスクが高まる可能性があります。

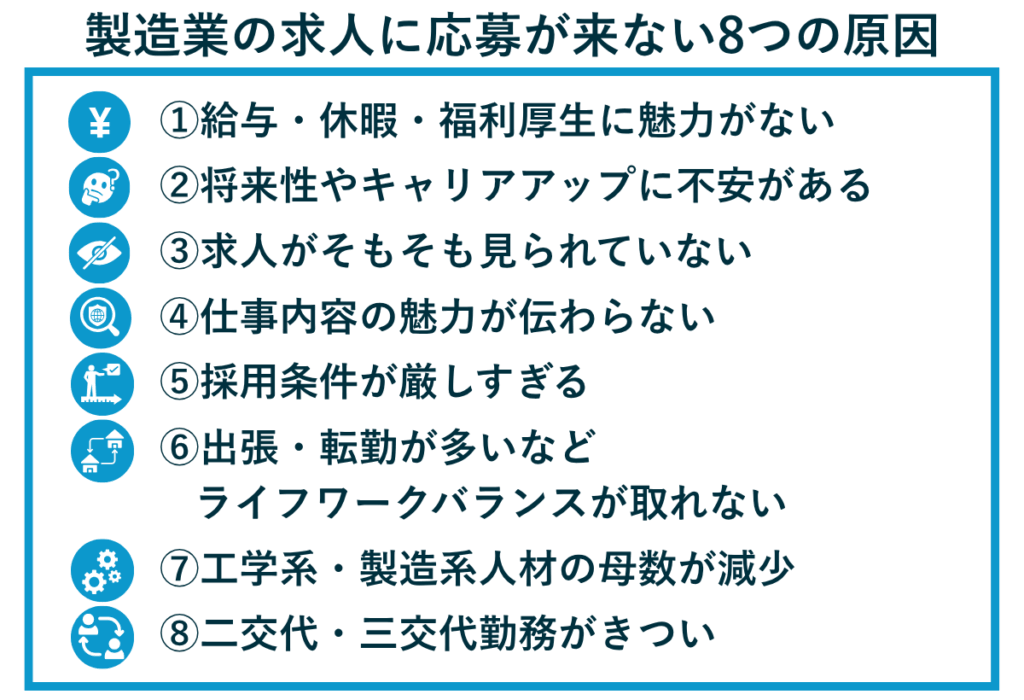

製造業の求人応募が来ない8つの原因と求職者のリアルな声

製造業の人手不足は単なる「応募が少ない」という問題にとどまらず、求職者側の価値観や就業環境への期待とのギャップが大きな要因になっています。

ここでは、実際に求職者が求人を避ける理由を8つに整理し、データを交えながら解説します。

①給与・休暇・福利厚生に魅力がない

統計によると、令和5年の製造業の平均給与は約500万円弱で、全業種平均と大きくは変わりません(民間給与実態統計調査 より参照)。

しかし、夜勤やシフト制勤務が多い割には、求職者が期待する水準に達していないケースが目立ちます。

また、製造業は有給取得率が全業種平均より低い傾向があり、柔軟な働き方や福利厚生制度が十分でないと、求職者が魅力を感じにくくなります。

②将来性やキャリアアップに不安がある

製造業は3K(きつい・汚い・危険)のイメージが根強く、さらに年功序列型の昇進体系が残っている企業も多く見られます。

経済産業省の「製造業のDXに関する報告書」では、デジタル技術を活用したスマートファクトリー化が進む一方、人材育成やキャリア形成の支援体制は追いついていないと指摘されています。

このため、若手人材の間では「将来のスキル向上やキャリアパスが見えにくい」と敬遠されやすい現状があります。

③求人がそもそも見られていない

中小製造業では、競合が多ければ多いほど、求人広告が求職者の目に留まりにくく、埋もれてしまうケースが多発しています。

特に求人タイトルが一般的すぎたり、求人サイト選定が不適切だったりすると、そもそも閲覧数が極端に少ない状態が続きます。

④仕事内容の魅力が伝わらない

「機械オペレーター」や「組立作業員」といった職種名だけでは、実際の作業内容やスキルアップの可能性が想像しにくく、応募をためらう求職者が多いのが実情です。

写真や動画、具体的な1日の流れを示す説明が不足していると、応募率が下がる傾向があります。

⑤採用条件が厳しすぎる

「未経験不可」

「資格必須」

「即戦力のみ」といった条件を厳しく設定すると、応募できる人の幅が狭まり、結果として応募数が集まらなくなってしまいます。

特に地方の中小企業では、「同業での経験が3年以上必須」といった条件が応募数減少の原因になりやすいです。

⑥出張・転勤が多いなどライフワークバランスが取れない

全国対応の製造会社や下請け業務の多い現場では、長期出張や転勤が頻発するケースがあります。

「家族との時間が取れない」

「将来の生活拠点が安定しない」という理由から、応募を控える求職者も多く見られます。

⑦工学系・製造系人材の母数が減少

少子化と理系人材のIT業界流出が重なり、製造業を志望する学生や転職希望者の数自体が減少しているといわれています。

特に地方圏では、地元での人材供給が追いつかず、応募者を集めること自体が難しい状況です。

⑧二交代・三交代勤務がきつい

製造業では、二交代制や三交代制が採用される現場が少なくありません。

夜勤や早朝勤務が含まれることで生活リズムが乱れやすく、睡眠不足や健康面の負担を理由に応募をためらう求職者も多くいます。

また、家庭や子育てとの両立が難しいと感じる層も多く、若手や女性人材の応募率低下につながりやすい勤務形態です。

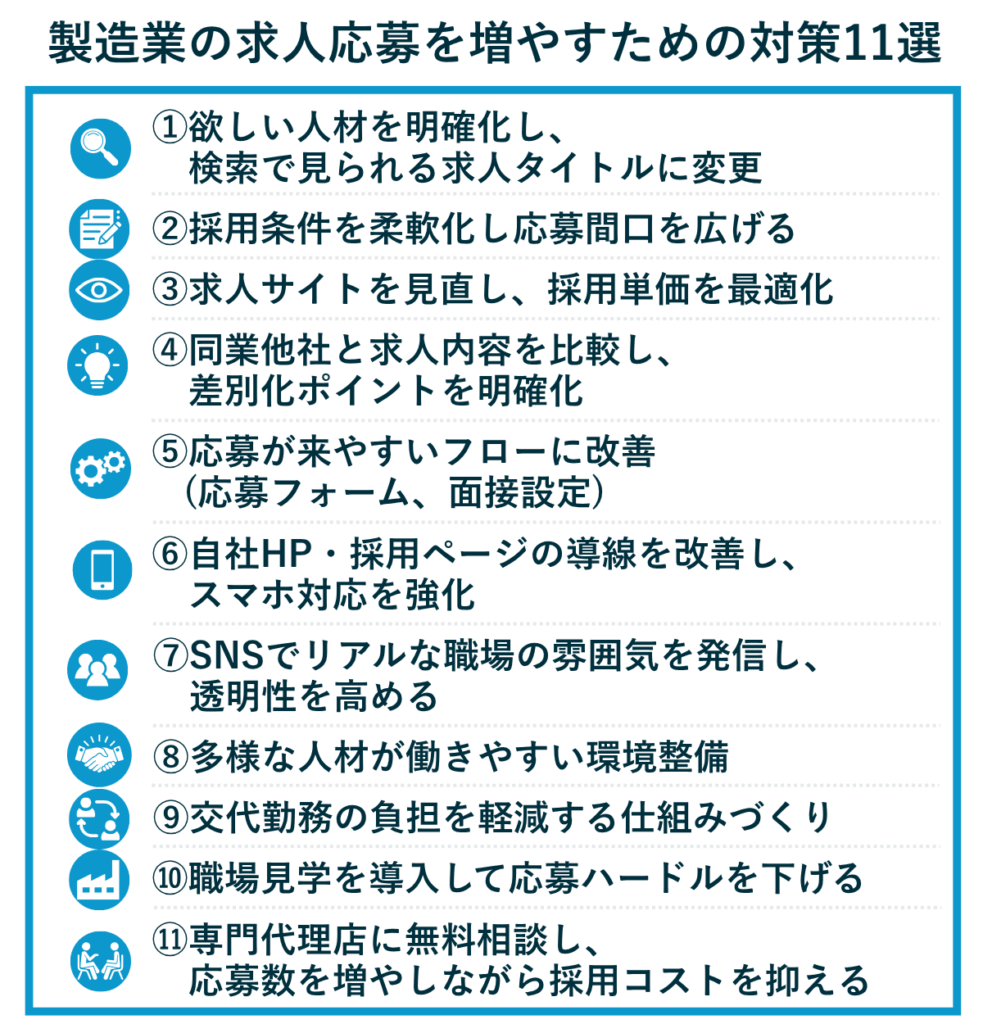

製造業の求人応募が来ないときの対策11選【今すぐできる】

応募が来ない状況を放置すると、採用単価の高騰や欠員の長期化といったリスクが拡大します。

ここでは、今すぐ実行できる11の対策を整理しました。これらは単なる理論ではなく、実際に製造業の現場で効果が確認されている施策です。

①欲しい人材を明確化し、検索で見られる求人タイトルに変更

求人が埋もれる大きな理由の一つは、タイトルが抽象的で検索されにくいことです。

「製造スタッフ募集」よりも「自動車部品の検査・軽作業スタッフ」といった具体的なキーワードを盛り込むことで、求職者が検索した際に表示されやすくなります。

②採用条件を柔軟化し応募間口を広げる

応募が少ない場合、条件が厳しすぎる可能性があります。

例えば「経験3年以上必須」を「未経験OK・入社後研修あり」に変更するだけで、応募数が増えるケースは多くあります。

③求人サイトを見直し、採用単価を最適化

求人ボックス、Indeed、スタンバイなど複数の求人サイトを比較し、エリアや職種に強いサイトに予算を集中させることで、同じ予算でも応募数を増やせます。

クリック単価(CPC)が高騰している求人サイトを放置すると、採用単価が上がりやすいため注意が必要です。

④同業他社と求人内容を比較し差別化ポイントを明確化

同業他社の求人を調査し、給与や福利厚生、休日数などで劣っていないか確認します。

もし条件面で差別化が難しければ、働きやすさや教育体制などソフト面の強みをアピールするだけでも応募率が改善する可能性が高まります。

⑤応募が来やすいフローに改善(応募フォーム、面接設定)

フォーム項目が多すぎたり、面接日程が決まりにくい状態では、途中離脱が増えます。

必要最低限の入力項目に絞り、LINEやSMSでスムーズに面接設定できる仕組みを整えることが重要です。

⑥自社HP・採用ページの導線を改善しスマホ対応を強化

多くの求職者がスマホで求人を探しています。

採用ページの表示速度や見やすさが悪いと、せっかくのアクセスが離脱に繋がりかねません。

求人サイトから自社ページに飛んだ後の応募率も改善ポイントです。

⑦SNSでリアルな職場の雰囲気を発信し透明性を高める

InstagramやTikTokなどで現場の雰囲気や社員の声を発信すると、求職者が安心しやすくなります。

写真1枚よりも、短い動画のほうが応募意欲につながりやすい傾向があります。

⑧多様な人材が働きやすい環境整備

外国人労働者や女性、シニア層など多様な人材が働きやすいように、制服サイズや休憩スペースの改善、時短勤務の導入などを検討すると応募層が広がる可能性があります。

⑨交代勤務の負担を軽減する仕組みづくり

二交代制や三交代制は生活リズムが乱れやすく、応募をためらう要因になりがちです。

そこで、以下のような工夫で負担を軽減できます。

- 固定シフト(日勤のみ・夜勤のみ)を希望者に選べるようにする

- 勤務交代の頻度を減らす(週単位から月単位など)

- 業界平均以上の夜勤手当や交代勤務手当を設定する

- 仮眠室や休憩スペース、夜勤用の食事提供など健康管理をサポート

- 勤務スケジュールを1〜2か月前に共有し、家庭や生活設計をしやすくする

こうした改善策は、応募率の向上だけでなく、入社後の定着率アップにも直結する可能性があります。

⑩職場見学を導入して応募ハードルを下げる

求職者は、実際の現場がどんな雰囲気かわからないことを不安要素と感じる場合があります。

求人情報に「応募前に職場を見学できます」と一文を加えるだけで、応募への心理的ハードルが下がります。

⑪専門代理店に無料相談し、応募数を増やしながら採用コストを抑える

専門代理店は複数の求人サイトの運用ノウハウを持っており、費用対効果の高い求人サイト選定や原稿改善をサポートしてくれます。

自社だけで試行錯誤を続けるより、実績のある代理店に相談したほうが、短期間で応募数を増やせるケースが多くあります。

応募数改善の鍵はIndeed PLUS活用|製造業求人の成功事例

製造業の採用では、求人サイトを複数活用しても応募が集まりにくいケースが多いです。

その理由の一つが、求職者が利用する求人サイトが分散しやすく、求人が求職者の目に触れる機会が限られてしまうことです。

ここでは、求職者への接点を効率的に広げられる可能性について、Indeed PLUSを活用した参考事例を取り上げます。

Indeed PLUSの概要

「Indeed PLUS」とは、2024年1月より提供を開始した「求人配信プラットフォーム」です。

Indeed PLUSを利用すると、Indeedだけでなく、連携する複数の求人サイト※1にも求人が自動で掲載される可能性があります。

これにより、これまで接点を持てなかった求職者層にも情報が届き、応募者数の拡大が期待できます。

※Indeed PLUS利用の際には、Indeedの利用規約、掲載基準、使用制限が適用されます。

※Indeed PLUSは配信最適化の結果、複数ではなく単一の連携求人サイトにのみ掲載される場合があります。

※1 Indeed PLUS連携求人サイトのうち、求人の内容・特性や閲覧・応募状況等に照らしてIndeedが最も当該求人に相応しいと判断した連携求人サイトへ自動掲載します。

なぜ製造業の求人に有効なのか

製造業の求職者が情報を探す場所が、求人サイト・アプリ・SNSなどに広がっているため、掲載先を1つに絞ると接点の範囲が限られる場合があります。

Indeed PLUSを活用することで、1つの求人原稿を作成するだけで、Indeedをはじめとする連携求人サイトに自動的に掲載される可能性が高まり、求人情報が届く範囲を効率的に広げられます。

これにより、今まで取りこぼしていた求職者層にもアプローチできるようになり、製造業での応募数アップに大きな効果が期待できます。

※掲載対象となる連携求人サイトの種類や掲載可能時期は変更の可能性があります。

画像最適化で製造業の採用効率を改善【クロスリンクの事例】

【課題】

製造業の求人広告では、仕事内容や条件だけでは差別化が難しく、求人ページが見られても応募につながらないという悩みがありました。

特に、使用していた画像が一般的すぎて職場の魅力が十分に伝わらず、クリックはされても応募に結びつきにくいことが課題でした。

【改善施策】

クロスリンクでは、複数パターンの求人画像を制作し、実際の運用データをもとに最適化を行いました。

ロゴ・弊社で作成した画像・イラスト・写真・テキスト画像を比較検証し、それぞれのクリック率、応募率、応募単価を分析しました。

改善事例①ロゴ vs 弊社作成画像

以下表の太字箇所に注目してください。

| 改善前 (ロゴ) | 改善後 (弊社作成画像) | |

|---|---|---|

| クリック率 (CTR) | 10.20% | 10.30% |

| 応募率 (CVR) | 0.96% | 1.94% (約2倍) |

| 応募単価 (CPA) | 6,137円 | 3,043円 (約1/2) |

【この事例のまとめ】

画像を新たに作成し、差し替えたことによって…

- →応募率が大幅に改善された(約2倍)

→応募単価は約半分の3,043円

クリック率は大きく変わっていませんが、応募率が約2倍になれば応募単価はほぼ半減し、1応募あたりのコスト効率が大幅に改善する結果となりました。

改善事例②イラスト/写真/テキスト画像の比較

| イラスト | 写真 | 文字メイン | |

|---|---|---|---|

| クリック率 (CTR) | 8.27% | 8.96% | 11.63% (最も高い) |

| 応募率 (CVR) | 2.27% | 2.71% (最も高い) | 1.60% |

| 応募単価 (CPA) | 8,656円 | 6,891円 (最も効率的) | 8,814円 |

→写真が最も効率的

写真やイラストをベースに、アピールポイントとなる特徴キーワードを記載する画像構成にしているため、仮説として、

- 「お仕事のイメージができた状態」でクリックされる(求人閲覧される)

↓

無駄クリック防止・求人閲覧からの離脱防止

に繋がっている可能性があります。

【この事例のまとめ】

「文字メイン画像」はクリック数が増えやすいが応募率が低め → 無駄クリック増のリスクあり。

「写真/イラスト」は応募率が高く、特に写真は応募単価の最適化にも有効で、バランスの良い選択肢と考えられます。

「画像最適化のような改善が採用効率に大きく影響する」という結果が得られましたが、これは求人広告改善の一部にすぎません。

どの求人サイトにどのように求人を載せるかや、費用の仕組みを理解することで、さらに効果を高められる可能性があります。

ぜひ以下の記事も合わせてご覧ください。

>>Indeed PLUS(インディードプラス)とは?料金・効果やメリット・注意点を徹底解説

製造業の人材確保でお困りならIndeed認定パートナーのクロスリンクにお任せください

製造業の採用市場は、求職者1人を複数社で奪い合う“売り手市場”が続いており、求人を放置すれば採用単価はさらに高騰します。

実際、応募ゼロの状態を数カ月放置したことで、1名あたりの採用コストが想定の2倍以上になったケースも珍しくありません。

この記事では、応募が来ない原因をデータと求職者の声から解説し、今すぐできる11の対策をお伝えしました。

しかし、実際に自社だけで改善を進めるには時間も労力もかかり、結果が出るまでに長期化することが多いのも事実です。

当社クロスリンクはIndeed認定パートナーとして、これまで多数の製造業案件の採用改善を支援してきました。

Indeed PLUSをはじめとした最適な求人サイト選定・運用改善により、短期間で応募数を増やし、採用コストの最適化の実現をサポートします。

採用の遅れは事業成長のブレーキとなる可能性があります。

「応募ゼロから抜け出したい」

「今の採用方法を見直したい」とお考えなら、まずは以下リンクからお気軽に無料相談をご活用ください。